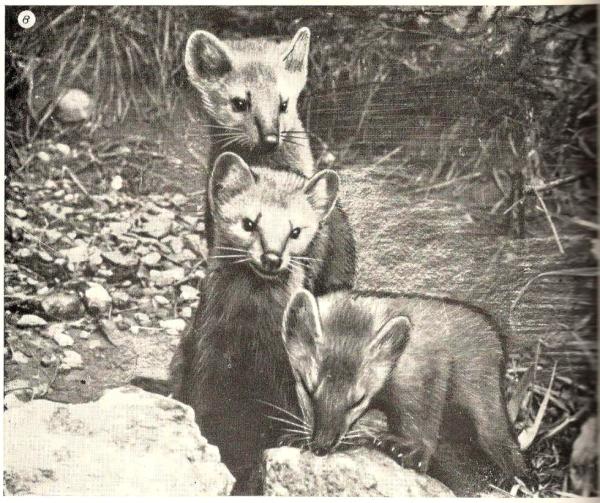

Ранее мы рассказывали про знаменитый эксперимент академика Д.К, Беляева по ускоренной доместикации животных. В его рамках были успешно одомашнены лисица, американская норка и норвежская крыса. Но этими животными научная работа в области доместикации не ограничивалась. И сегодня коснемся исследований, связанных с еще одним представителем семейства куньих – соболем.

Товарообмен соболиным мехом Древней Руси с окружающими государствами начался очень давно – еще в I в. до н.э. соболиные украшения пользовались особым спросом в Римской империи. Позднее в IX веке внешняя торговля Руси (сбыт полюдья) достигает значительного размаха и со скандинавами и с арабским Востоком.

Особенно активизировалась торговля соболиным мехом во времена правления Василия III (1505-1533) с появлением в Риме русского посла Дмитрия Герасимова. В 1570 годах Строгановы через торговца Брюнелла налаживают поставки соболя северным морским путем в Дортрехт, Антверпен, Париж. Для них этот вид торговли оказался выгоднее местной продажи в 2,7 раза.

Ну а в 1585 г. русские соболиные сорокá стали особенно знамениты. Дело в том, что царь Федор Иоаннович “Блаженный” (1584-1587) оказывает поставками соболя австрийскому цесарю Рудольфу серьезную финансовую помощь на ведение войны с турками. Эта поддержка произвело тогда на Вену особое впечатление.

Ну а в 1585 г. русские соболиные сорокá стали особенно знамениты. Дело в том, что царь Федор Иоаннович “Блаженный” (1584-1587) оказывает поставками соболя австрийскому цесарю Рудольфу серьезную финансовую помощь на ведение войны с турками. Эта поддержка произвело тогда на Вену особое впечатление.

В конце XVI века с походом Ермака завершится окончательное вытеснение с территории Западной Сибири последнего Сибирского ханства Золотой Орды и соболиный ясак, взимаемый с местного самоедского населения, поступает уже не в Оттоманскую империю, а в Московское государство.

Но особая роль соболя в финансовой деятельности нашего государства приходится на XVII век – потрясающий, грозный, наполненный великими и трагическими событиями. В России его называли «бунтарчным» веком.

Котировка курса соболя в ту пору на внутреннем рынке видна из следующих данных. По сведениям Таможенных книг Московского государства XVII века, в Сольвычегодском и Устюге Великом, куда по Великому речному пути поступала пушнина из Сибири, одна шкурка соболя равнялась стоимости рабочей лошади. Средний доход от соболиного промысла покрывал годовой расход крестьянского хозяйства.

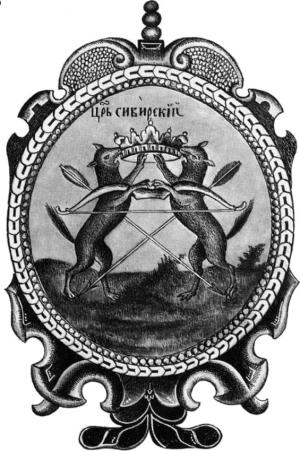

В XVII в. в российской, преимущественно сибирской, геральдике появился соболь В это время Сибирская земля ассоциировалась прежде всего с соболем. Изображения соболя так или иначе присутствовали на печатях семи сибирских городов, изображая реальных промысловых зверей. Два соболя изображены и на титулярном гербе Сибирского царства.

К началу XX века истощение природных ресурсов соболя стимулировало попытки разведения этих ценных пушных зверей в специальных питомниках. Постановление Совета Министров от 16 апреля 1912 г. положило началу государственной работы по соболеводству

В 1913-1915 гг. на северо-восточном побережье Байкала были организованы специальные “соболиные экспедиции” по живоотлову племенного материала. Учитывали при этом исключительную ценность меха тёмного соболя-баргузинца, обитающего на западных склонах Баргузинского хребта.

Сегодня на специализированный международный пушно-меховой аукцион в Санкт-Петербург без всякого ущерба для ареала этого вида поступает 500 тысяч шкурок соболя, добытого промысловой охотой.

Специалисты Российского пушно-мехового союза и торгового обьединения «Союзпушнина» в Санкт-Петербурге комментируют: “Ценовой уровень на шкурки соболя достиг наивысшего показателя за последние 15 лет”. И это при значительном росте поголовья дикого соболя.

В начале 1960-х исследованиями соболей, в рамках своей масштабной работы по изучению и гибридизации куньих занялись известные новосибирские биологи, сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН - супруги Дмитрий и Юлия Терновские. «Они работали на Алтае, с дикой популяцией соболя. В результате, некоторое количество соболей оказалось на звероферме Института цитологии и генетики СО РАН и к их исследованию уже подключились наши ученые. В результате исследовательской работы, проведенной сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН Сергеем Вепревым и Николаем Нечипоренко, в природной популяции соболей Горного Алтая зафиксировано присутствие соболей аберрантной окраски», - вспоминает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и селекции сельскохозяйственных животных, д.б.н. Олег Трапезов.

В начале 1960-х исследованиями соболей, в рамках своей масштабной работы по изучению и гибридизации куньих занялись известные новосибирские биологи, сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН - супруги Дмитрий и Юлия Терновские. «Они работали на Алтае, с дикой популяцией соболя. В результате, некоторое количество соболей оказалось на звероферме Института цитологии и генетики СО РАН и к их исследованию уже подключились наши ученые. В результате исследовательской работы, проведенной сотрудниками Института цитологии и генетики СО РАН Сергеем Вепревым и Николаем Нечипоренко, в природной популяции соболей Горного Алтая зафиксировано присутствие соболей аберрантной окраски», - вспоминает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и селекции сельскохозяйственных животных, д.б.н. Олег Трапезов.

Как было показано ранее на других животных, процесс одомашнивания запускает изменения в геноме, многие из которых связаны с фенотипом (достаточно вспомнить разнообразие собачьих пород и как сильно не похожи таксы, сенбернары и болонки на волков, от которых они все в свое время и произошли). Соболя в этом плане не стали исключением и в ходе доместикации у них стало появляться потомство с самыми разными окрасочными формами. Встречались серо-голубые, золотистые и крапчатые шкурки

Соболь как вид хорош своей востребованностью на мировом пушном рынке, отмечали ученые. В этой связи звучали предложения вывести породу с необычной расцветкой. Ведь если найти чрезвычайно редкий, необычный и при том очень красивый окрас, то это будет иметь еще и дополнительную коммерческую ценность в плане развития промышленного звероводства.

Понять, какие именно гены стали меняться у животных, как эти изменения влияют на их внешний облик и почему важно и для фундаментальной науки. Ведь в дикой природе у соболей тоже встречаются примеры изменения окраски (например, пятнистость) и они часто связаны с понижением плодовитости. Необходимо определить – какой в этом эволюционно-генетический смысл. Исследования в этом направлении продолжаются сотрудниками ИЦиГ СО РАН по сей день. Допускается, что мутации окраски у соболя, обладая системным плейотропным действием, могут ускорять процесс одомашнивания. Накопившиеся экспериментальные данные, дают основание говорить о том, что гены окраски меха вполне можно назвать «генами доместикации».

«Вообще, главной задачей всех работ в области доместикации, которые ведутся в нашем институте является познание принципов эволюционного процесса и поиск возможных инструментов управления эволюцией», - отметил Олег Трапезов.

Есть у дальнейшей доместикации соболя и еще одна важная задача, связанная с сохранением вида. Да, сегодня популяции соболей не грозит исчезновение, но это не значит, что такая опасность не возникнет в дальнейшем. Но одними ограничениями промысла тут не обойтись.

Вырубка лесов, лесные пожары, эпизоотии (массовые заболевания среди животных) тоже могут значительно сократить их численность, и подобное уже случалось. И тогда восстановление численности вида эффективнее всего проводить через разведение соболей в специальных питомниках, а ручные соболя, как уже было сказано выше, размножаются заметно лучше.

Исследования, проведенные в Институте цитологии и генетики СО РАН по выяснению связи между поведением соболей и их плодовитостью показали: чем спокойнее животные по отношению к человеку, тем выше их потенциальная плодовитость, а значит, разведение соболей в условиях клеточного разведения с отбором на положительную реакцию на человека будет выгодно для звероводческой отрасли.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии