Для многих археология ассоциируется, прежде всего, с поисками древних кладов и захоронений (могильников, как называют их сами ученые). Но на самом деле, спектр археологических памятников и артефактов намного шире. Очень многое о жизни самых древних людей наука узнала благодаря изучению их орудий труда, сохранившихся до наших дней. А есть еще, например, промышленная археология, которая занимается исследованием как сохранившихся сооружений и объектов, так и артефактов, связанных с промышленной деятельностью человека. О том, как это направление развивается в Сибири рассказал наш постоянный гость, главный научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, д.и.н., проф. Андрей Павлович Бородовский.

– Как возникла промышленная археология и развивается ли это направление у нас в стране?

– Начало промышленной, или как ее еще называют, индустриальной археологии было положено в Англии во второй половине прошлого века. Изначально она фокусировалась на изучение материальных памятников Промышленной революции XVIII-XIX веков. Но со временем временные и географические рамки расширялись, появился сам термин «промышленная археология», а ряд объектов, связанных с историей становления промышленности, был включен Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время это направление развивается и в нашей стране. Можно наметить несколько центров – это, во-первых, Урал, отчасти Сибирь и европейская часть страны. Применительно к Новосибирской области первой работой, сфокусированной именно на промышленной археологии, является статья, написанная мной в соавторстве с моим аспирантом Андреем Павловичем Корчагиным и опубликованная в журнале «Культурно-антропологические исследования» в этом году.

– Можете кратко рассказать, о чем говорится в этой статье?

– В статье дан обзор объектов промышленного освоения русскими территории севера Верхнего Приобья в пределах Новосибирской области во второй половине XVIII – начале XIX столетия. Приведены сведения о результатах археологических работ на месте Сузунского медеплавильного завода. Отдельно освещен вопрос музеефикации промышленного наследия Новосибирской области.

– Давайте по порядку – о каких объектах промышленного освоения Верхнего Приобья идет речь?

– Предтечей промышленного освоения севера Верхнего Приобья стали поиски руды в окрестностях будущего Умревинского острога в конце XVII в. На территории Сибири эта практика XVII столетия получила отражение в указании «пришед к руде…острог поставить» И хотя для севера Верхнего Приобья такой опыт сочетания острожного строительства и рудознатства на рубеже XVII–XVIII вв. оказался не совсем удачным, тем не менее, впоследствии по берегам рек Бердь и Иня удалось обнаружить целую группу рудных приисков XVIII столетия.

Не менее перспективны археологические исследования золоторудного промысла в Присалаирье на территории Новосибирской области. В Российской империи добыча россыпного золота велась здесь с 1830 года.

В начале XVIII века объектами активной производственной и экономической деятельности на территории будущей Новосибирской области являлись водяные и ветряные мельницы. К середине XVIII столетия в этом регионе стали активно формироваться условия для появления первых промышленных предприятий.

Всё это и является объектами изучения промышленной археологии применительно к данному региону.

– Вы отдельно упомянули Сузунский медеплавильный завод…

– Вы отдельно упомянули Сузунский медеплавильный завод…

– Это один из наиболее известных и масштабных памятников промышленной архитектуры в Новосибирской области. Мы говорим о большом производственном комплексе, который помимо самого медеплавильного завода включал в себя Сузунский монетный двор. И вполне понятно, что такой объект не мог не вызвать интерес у археологов.

Первые раскопки были проведены С. В. Колонцовым в начале нашего века. Спустя десять лет, в 2010-2012 годах, эти работы были продолжены к.и.н. А. В. Шаповаловым. Во время этих исследований была обнаружена крепостная стена завода заплотного типа и следы ее починки, выяснены конструкции инженерных сооружений (тела плотины заводского пруда и капитального ларя - устройства, разводящего воду по производственным помещениям). В культурном слое найдено большое количество предметов, связанных с медным производством и чеканкой монеты.

Отдельного внимания заслуживает находка угольных жетонов. Они были знаками учета труда рабочих, задействованных на перевозке угля (углевозчиков) для Сузунского медеплавильного завода и монетного двора. В наше время в местной музейной экспозиции представлено около двадцати таких предметов. Изготовление таких жетонов было индивидуальным для каждого из заводов горного ведомства Российской империи.

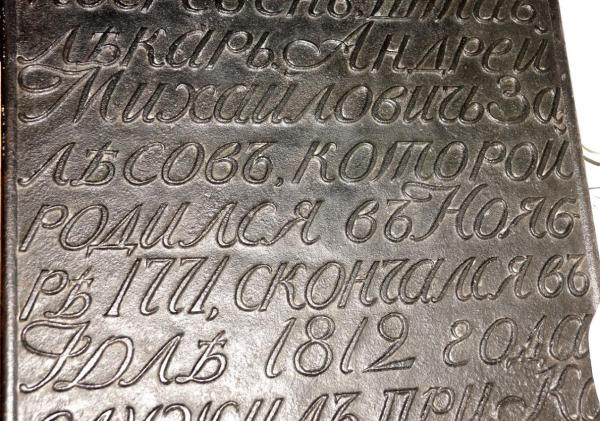

Кроме археологического изучения самих производственных комплексов и связанных с ними артефактов в формате промышленной археологии, перспективным представляется выявление в погребальной практике сооружений и их деталей, связанных с традициями горнозаводского ведомства конца XVIII – начала XIX в. Я говорю, прежде всего, про детали погребальных конструкций – чугунные надмогильные плиты, выявленные на кладбищах Чаусского острога и Нижне-Сузунского медеплавильного завода. Производство таких погребальных плит из чугуна было развернуто на Уральских заводах еще во второй половине XVIII столетия. В этот период плиты представляли собой вытянутый прямоугольник, покрытый рельефным текстом в несколько строк об умершем с указанием срока жизни и его служебного статуса.

– Вы упомянули музейную экспозицию и в статье также поднималась тема музеефикации промышленного наследия Новосибирской области – как Вы оцениваете туристический потенциал этого направления?

– Сузунский комплекс (завод и монетный двор при нем) является очень хорошим примером того, как следует работать с объектами промышленной археологии после их первичного изучения.

С целью сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия (которым является и достопримечательное место бывшего завода) была разработана долгосрочная целевая программа по созданию музейно-туристического комплекса «Завод-Сузун. Монетный двор». На основе археологических данных и сведений, почерпнутых из архивных документов, специалистам удалось восстановить первоначальный исторический облик цеха плавильной фабрики.

Кроме того, внутри здания была реконструирована в натуральную величину одна из печей завода – шплейзофен, а также набор инструментов для работы с этой печью. Впоследствии в восстановленном здании толчельни был создан музей «Медеплавильный завод» – филиал Новосибирского областного краеведческого музея, в котором регулярно проводятся экскурсии для многочисленных туристов.

В 2016 г. на территории музейного комплекса открылся музей «Монетный двор». Он расположен на территории исторического монетного двора, однако оригинальное здание после пожара в 1847 году не сохранилось. Воссозданное музейное здание по причине уже существующей застройки расположено несколько иным образом и в целом мало отображает исторические реалии Сузунского монетного двора. На первом этаже этого современного музейного корпуса представлены макеты станков, демонстрирующих последовательные этапы чеканки монет. На втором этаже экспонируются монеты, производимые в годы от правления Петра I до правления Николая II, а также купюры и угольные жетоны.

Уже сейчас, как я сказал, этот объект пользуется популярностью у туристов, причем речь не только о жителях Новосибирска и области. Но он также обладает значительным потенциалом в плане расширения экспозиций и реконструкции исторического облика этого большого производственного комплекса и поселка его работников, из которого и вырос современный Сузун.

– А если говорить о потенциале всего этого научного направления в нашем регионе, есть ли какие-то еще комплексы, новые объекты, интересные для развития промышленной археологии?

– В связи с тем, что официальная граница археологии перенесена на середину XX века, верхняя граница, то имеется немало таких объектов. Производства конца XIX- начала XX веков, и даже раннего советского периода являются уже полноценными археологическими объектами. Это лишний раз нам говорит о том, что промышленная археология – одна из верхних стратифицированных границ археологии в целом вообще. В этом ее глобальное значение.

Если говорить о том, что интересно лично мне как ученому в этом направлении, могу упомянуть углежогные кучи. Раньше основным был не каменный уголь, а древесный, его выжигали. И здесь, еще раз подчеркну, значение промышленной археологии намного шире. В этом году нашим институтом была раскопана одна такая углежогная куча под Сузуном. Она чем-то напоминает курган, честно говоря. Но по сути дела является остатками той емкости, куда загружали дерево, затем его поджигали, засыпали и получали древесный уголь.

В целом именно этот комплекс объектов археологического наследия, наряду с предметным комплексом XVIII–XIX вв., составляет основу промышленной археологии на территории Новосибирской области. В свою очередь, предметный комплекс промышленной археологии имеет явные соответствия с основными критериями понятия «археологическая культура». Среди них: территориальность; функциональная специфика изделий; связь предметов. Таким образом промышленная археология Нового Времени достаточно органично встраивается в современную актуальную проблематику археологических исследований.

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии