Мы уже неоднократно сообщали о предложениях ученых новосибирского Академгородка относительно создания производственно-энергетических комплексов – взамен обычному сжиганию угля в ТЭЦ и котельных. Еще раз напомним, что речь идет о внедрении технологий газификации угля, когда на выходе вы получаете горючий синтез-газ и угольный сорбент. Газ вы можете затем сжечь в топках или отправить на химическое предприятие, тогда как сорбент становится очень востребованным в наше время продуктом. С его помощью, например, производят очистку воды и воздуха, в том числе – на предприятиях.

Отметим, что такие технологии переработки угля существуют не на бумаге, а давно уже опробованы в промышленных масштабах. Вопрос стоит о том, чтобы как можно шире внедрить их в нашу жизнь. И самым важным продуктом здесь является даже не газ, а именно угольный сорбент. Именно он выступает ключевым технологическим звеном в экологическом оздоровлении современной промышленности, когда открываются возможности полной ликвидации вредных промышленных стоков за счет «кругового» использования в производстве одной и той же воды, которая регулярно очищается и заново запускается в очередной производственный цикл.

В странах, где беспокоятся об экологии не на словах, а на деле, подобные замкнутые циклы организуются повсеместно. Это уже становится нормой. Естественно, для нас такое обращение с ресурсами (а вода, напомним, весьма ценный ресурс) является положительным примером. В этой связи позиция ученых совершенно понятна – необходимо переходить к более высоким экологическим стандартам, организуя замкнутые производственные процессы. Подобные заявления звучат для многих из нас как что-то совершенно новое и соответствующее нынешнему дню. Но, как мы уже неоднократно убеждались, об этом «новом» говорят уже давно. Просто получилось так, что тема «созрела» для массовой российской аудитории слишком поздно.

К глубокому сожалению, мы в своей стране легкомысленно упустили время, и теперь нам приходится наверстывать упущенное, хотя у нас был реальный шанс оказаться в лидерах. Дело в том, что советские ученые начали говорить об обязательной очистке производственных вод с помощью сорбентов и об организации замкнутых схем водопотребления как минимум пятьдесят лет назад! Проблему, как ни странно, подняло руководство страны. В 1972 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов». В то время уже считалось, что в СССР установлены довольно жесткие нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и в гидросферу. По этой причине средства, выделяемые на создание очистных сооружений для промышленных объектов, составляли 20-30% от общих капитальных затрат. В этой связи советские ученые пытались найти способ кардинального решения проблемы защиты биосферы от вредного воздействия промышленности.

Большое значение придавалось защите водных ресурсов. Прежде всего речь шла о пресной воде, составляющей доли процента в общем объеме всех вод на Земле. Полвека назад дефицит пресной воды ощущался уже во всех развитых странах. Отсюда вытекала необходимость бережного обращения с этим ресурсом. Корень проблемы в том, что промышленность сама по себе потребляет очень много воды. Водные затраты в несколько раз превышают по объему произведенный продукт. Например, на тонну угля необходимо затратить две тонны воды, на тонну кальцинированной соды – 10 тонн воды, на тонну нефти – 16–18 тонн воды, на тонну стали или чугуна – 15–20 тонн воды, на тонну аммиака – 30 тонн воды. И это – не предел. Легкая промышленность поглощает водных ресурсов еще больше. Так, на производство тонны вискозного шелка требуется 300-400 тонн воды, на производство тонны синтетического волокна – 500 тонн воды, а на производство тонны хлопчатобумажной ткани может уйти более тысячи тонн воды!

Названные цифры указывают на объемы сточных вод, сбрасываемых перечисленными производствами. Сточные воды, естественно, содержат в себе определенную группу химикатов, небезопасных для жизни. Чтобы понизить опасную концентрацию вредных веществ в стоках до утвержденных нормативов, их очень часто дополнительно разбавляют пресной водой (обычно в десятки раз), после чего сливают в водоемы в надежде на естественное самоочищение. В некоторых случаях для нейтрализации вредных веществ к ним прибавляют другие химикаты, различные кислоты или щелочи. В итоге образуются сбросные растворы сложного солевого состава. Вода не становится от этого пригодной к использованию, зато появляются дополнительные затраты на химикаты.

Между тем наука уже в те годы (то есть в начале 1970-х) предлагала много новых методов для решения проблемы с водой. На первом месте здесь находятся сорбционные методы, то есть методы поглощения вредных веществ каким-либо телом (сорбентом). Сорбенты часто делают ненужными фильтрацию и разбавление технологических растворов, поскольку они способны извлекать необходимые вещества даже из довольно густых пульп. Именно по этой причине сорбционная технология, отмечали ученые, по своей интенсивности в сотни раз превосходит классическую фильтрационную.

Параллельно необходимо было преодолеть один навязчивый стереотип, согласно которому взятая из природы вода должна опять возвращаться в природу. Такой «обмен» с естественной средой оказался избыточным, поскольку очищенную воду можно вновь запустить в производство, не забирая ее у природы всякий раз. Создание замкнутых схем оборота воды показалось весьма целесообразным решением. И как мы сказали, к этому выводу пришли еще полвека назад. Масштабная реализация указанной идеи позволяла резко снизить водопотребление и в некоторых случаях полностью исключить сбросы сточных вод.

Важно отметить, что в СССР той поры уже существовали отдельные производства, где были хорошо отработаны замкнутые схемы оборота воды как раз на основе широкого использования сорбционных процессов. Яркий пример такого производства – урановая промышленность. Используемые здесь технологии позволяли с высокими технико-экономическими показателями решить ряд важнейших проблем – комплексную переработку бедных руд, разделение элементов с близкими химическими и физическими свойствами, получение чистых элементов и их соединений.

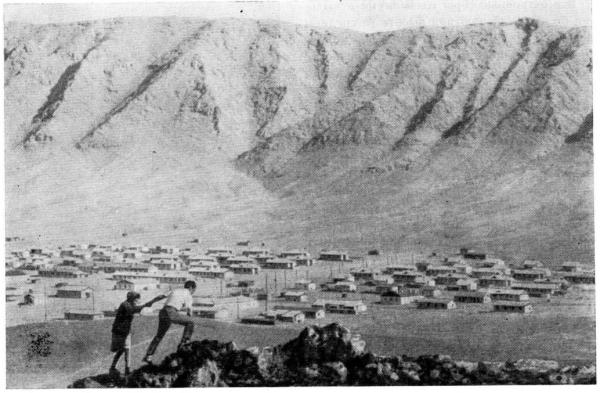

Также были примеры успешного внедрения безотходной сорбционной технологии при переработке золотосодержащих руд. Произошло это еще в самом конце 1960-х на предприятиях Мурун-Тау. Причем важно заметить, что данный прецедент был высоко оценен в Государственном комитете Совета министров СССР по науке и технике, в результате чего было рекомендовано реконструировать многие предприятия золотодобывающей промышленности по сорбционным схемам.

Кстати, таким способом (то есть с помощью сорбентов) очищали не только воду, но также предотвращали вредные выбросы токсичных газов в атмосферу. Подобные технологии применялись на Новолипецком металлургическом заводе и на Невинномысском химическом комбинате, где было организовано новое предприятие по производству аммиака. Вредные выбросы в атмосферу здесь были полностью исключены.

Понятно, что о полном решении экологической проблемы в те годы еще никто не заявлял. Но путь был указан, и осуществлялись первые практические заделы. Но примечательнее всего здесь то, что сами подходы к радикальному оздоровлению экологии осмысливалась нашими учеными на весьма серьезном теоретическом уровне. Так, академик Александр Виноградов в те годы заявлял, что сама природа дает нам необходимый образец по решению экологических проблем. По его словам, биосфера организована по принципу безотходного производства, когда продукты жизнедеятельности одних организмов жизненно необходимы другим. «Всё утилизируется в великом биологическом круговороте биосферы», - заявлял ученый. По тому же принципу, считал он, необходимо организовывать современное производство, точнее – производство будущего (на тот момент).

По сути, наши ученые еще полвека назад намекали на необходимость разработки природоподобных технологий, которые становятся мейнстримом только в наши дни. Создание для предприятий замкнутых циклов потребления воды являлось первым (но очень важным) шагом на этом пути. Поэтому, когда сегодня у нас говорят об экономике замкнутого цикла, необходимо понимать, что эта идея вызревала в научных кругах не одно десятилетие, прежде чем ее стали осознавать политики.

Николай Нестеров

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии