Теория, согласно которой солнечная активность оказывает прямое влияние на нашу жизнь, может легко приобрести популярность в свете последних событий. Поразительно, что нынешнее буйство Солнца совпало с эскалацией военных конфликтов и неурядицами в мировой экономике. Причем всё это происходит на фоне продолжающихся климатических изменений, якобы сулящих масштабную экологическую катастрофу.

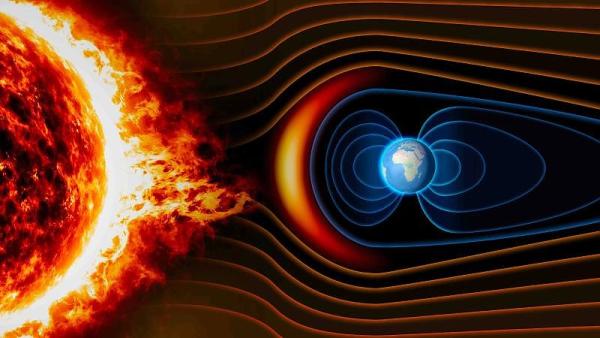

Сказанное неизбежно подталкивает нас к тому, чтобы обратить внимание на возможную связь между солнечной активностью и событиями катастрофического характера. С определенных пор теория о наличии такой связи считается вполне научной, хотя ее потенциал далеко не раскрыт. Напомним, что колебания солнечной активности имеет циклический характер. Продолжительность такого цикла составляет 10 – 12 лет и характеризуется изменением магнитного поля нашего светила от спокойного состояния к «буйному». В период «буйного» состояния на поверхности Солнца образуются темные пятна – обычные предвестники солнечных вспышек (то есть выброса энергии). По этой причине Солнечная активность отслеживается по наличию этих самых пятен.

Наблюдения за солнечными пятнами ведутся с начала XVII века, а примерно с середины XVIII века астрономы обратили внимание на цикличный характер появления этих пятен. С тех пор насчитали 25 таких циклов. В настоящее время мы «официально» живем в 25 цикле солнечной активности, который отсчитывают с декабря 2019 года. На тот момент солнечная активность находилась на минимуме. Максимум намечался на середину нынешнего года. Указанное астрономическое событие уже начинают связывать с боевыми действиями на Ближнем Востоке, происходящими на фоне тревожных разговоров об угрозе ядерной войны.

Столь мрачные предчувствия в какой-то мере перекликаются с историческими фактами, когда максимумы солнечной активности совпадали с различными кровавыми эксцессами. Впервые на связь между солнечной активностью и кризисными явлениями обратил внимание британский экономист Уильям Джевонс, живший в XIX веке. По его наблюдениям примерно каждые 10 – 11 лет происходят «коммерческие кризисы» (по-современному – рецессии). Их причину Джевонс видел в том, что солнечные вспышки губительно сказывались на урожае, что, в свою очередь, приводило к обвалу рынков.

Позже, уже в 1920-е годы, наш соотечественник Александр Чижевский разработал стройную теорию о влиянии солнечной активности на возникновение войн и социальных потрясений. Он наглядно продемонстрировал такую закономерность, сопоставляя известные исторические события с максимумами солнечной активности. В частности, с этими максимумами совпали: Великая французская революция, революционные потрясения в Европе в 1830 году, такие же революционные потрясения в Европе 1848 года, Парижская коммуна 1871 года. Наконец, максимумы солнечных вспышек пришлись на 1917 – 1918 годы, когда произошли революционные потрясения в России и в Германии. Исламская революция в Иране 1979 года также совпадает с максимумом солнечного цикла.

В наше время сторонники «солнечной» теории пытаются распространить влияние нашего светила как на климатическую ситуацию в целом, так и на отдельные погодные явления, характерные для тех или иных регионов планеты. В принципе, о влиянии Солнца на климат нашей планеты ученые рассуждают давно. Однако наблюдаемое ныне глобальное потепление несколько выбивается из общего ряда. Как мы понимаем, попытки увязать его с солнечной активностью не укладываются в «генеральную линию» современной климатологии, где теперь безраздельно доминирует парниковая теория, то есть теория антропогенного влияния на климат. Нельзя сказать, что солнечная активность здесь никак не учитывается - ей просто не придается решающего значения. По крайней мере, ее не рассматривают в качестве причины нынешнего глобального потепления, начало которого связывают с промышленной революцией.

Большинство климатологов сошлись во мнении, что колебания солнечной активности в состоянии влиять на климатические системы, однако наблюдаемая величина этих колебаний никак не соотносится с теми величинами, которыми характеризуется рост глобальной температуры за последние полвека. Научные данные, включая 40-летние спутниковые наблюдения, показывают, что за указанный период приток солнечной энергии колебался в пределах 0,1 процента. Считается, что этого совсем недостаточно, чтобы вызвать процесс глобального потепления, идущего сейчас ускоренным темпами. То есть никакой строгой корреляции с циклами солнечной активности здесь нет.

Подчеркиваем, такова сегодня позиция большинства ученых, так или иначе связанных с изучением климата. Тем не менее, скептики и аутсайдеры, не доверяющие парниковой теории, не намерены отступать. В их случае апелляция к солнечной активности считается принципиально важным положением, несмотря на то, что в глазах их оппонентов такое понимание причин глобального потепления воспринимается как явная архаика.

Может ли, в таком случае, «солнечная» теория составить сильную конкуренцию парниковой теории? Каковы здесь шансы? Как ни странно, но в последнее десятилетие аутсайдеры заметно активизировались. Причем, не только в пропагандистском ключе, но также и на строго научном поприще.

Прежде всего нельзя не обратить внимания на расстановку акцентов. Допустим, сторонники парниковой теории, рассуждая о таких экстремальных природных явлениях, как наводнения, засухи, ураганы, град и тому подобное, привычно ссылаются на глобальное потепление, считая, что такого объяснения вполне достаточно. Их оппоненты ведут себя более обстоятельно, пытаясь выявить связь между указанными явлениями и солнечной активностью. То есть там, где одни просто кивают на климатические изменения, другие указывают на Солнце. И надо признать, что в последнем случае естественнонаучного интереса может быть гораздо больше, чем в первом.

Показательны в этой связи сами подходы к интерпретации отдаленных событий, в истинности которых не сомневается ни одна из сторон. Наиболее примечательным примером является так называемый минимум Маундера – период с 1645 по 1715 год. Согласно тогдашним астрономическим наблюдениям, за этот период на Солнце наблюдалось очень мало пятен, что свидетельствует о весьма низкой солнечной активности. Указанное астрономическое событие, по мнению ученых, совпало с наступлением так называемого Малого ледникового периода, отмечавшегося суровыми зимами и прохладным летом.

Разумеется, подобные утверждения носят сугубо гипотетический характер (даже если произносятся с пафосом). И, честно говоря, пока у нас нет уверенности, что аутсайдеры окажутся правы. Здесь весьма трудно выделить абсолютно правую сторону. По большому счету, любая позиция может иметь как сильные, так и слабые стороны. Это в одинаковой мере относится и к сторонникам парниковой теории, и к их оппонентам.

Однако не в этом ли противостоянии мнений и позиций раскрывается подлинная суть науки? Согласимся с тем, что позитивная роль аутсайдеров не в том, что они вещают некие объективные истины, а в том, что критика и аргументы с их стороны не позволяют отдельно взятой теории превратиться в застывшую догму. Именно этим они и способствуют прогрессу научного знания. Климатология здесь не является исключением.

Николай Нестеров

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии